أكد أنّ أحداث أسبوع واحد في عام 1942 منعت إجهاض حلم قيام دولة يهودية ورسمت معالم الشرق الأوسط الجديدة

رصد – البوصلة

استحضر روبرت ساتلوف، مدير معهد واشنطن والخبير في السياسيات العربية والإسلامية، أحداثًا جرت قبل 80 عامًا ورسمت معالم الشرق الأوسط المعاصر الذي أصبحت تعتمد فيه أمريكا وبشكلٍ كليٍ على “أصدقائها الطغاة” لحماية مصالحها وتمرير سياساتها.

ويخلص ساتلوف في مقالته المطولة إلى أنّ أحداث الأسبوع الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر 1942، والمعارك التي قادتها أمريكا في حينه كانت بالغة الأهمية لمنع إجهاض الحلم الصهيوني بـ “وطن قومي يهودي” في الوطن التاريخي للشعب اليهودي وقيام “دولة إسرائيل”، على حد زعمه.

ويكشف كيف أنّ أصل السياسة الأمريكية وتطورها في منطقة الشرق الأوسط عبر “الفكرة الذرائعية القائمة على أن المنطقة مجرد محطة لتحقيق أهداف السياسة الأمريكية الأخرى، مثل الدفاع عن النفط أو حماية الممرات البحرية الحساسة، ولكنها لا تستحق في جوهرها الكثير من الاستثمار السياسي. وفي نهاية المطاف، أصبح الشرق الأوسط أكثر منطقة في العالم تعتمد فيها أمريكا بشكل أكبر على الطغاة الأصدقاء لمساعدتها على تأمين مصالحها”، ودور ذلك كله في مستقبل الشعب اليهودي.

وتاليًا النص الكامل للمقال:

مقالات وشهادة

هناك الكثير الذي يخبرنا به الأسبوع الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر عام 1942 عن المركزية الجيوسياسية لمنطقة الشرق الأوسط، وتياراتها السياسية الدائمة، ودورها في مستقبل الشعب اليهودي – ناهيك عن تطور السياسة الخارجية الأمريكية.

يتصدر الشرق الأوسط مجدداً عناوين الأخبار. فمع اندلاع الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران، وحدوث انقسام في العلاقات الأمريكية – السعودية وإجراء انتخابات سياسية مصيرية في إسرائيل، يبدو أن المنطقة تتخبط من جديد في موجة عاتية من التغيير. وهنا لا بدّ من التوقف لبرهة والتفكير ملياً في الأحداث التي جرت قبل 80 عاماً على وجه التحديد، وجعلت من الشرق الأوسط ما هو عليه اليوم وذلك عندما شهدت المنطقة أحد أكثر الأسابيع حسماً، وإن كان منسياً إلى حد كبير، خلال القرن الماضي.

لحظات زلزالية

لقد مرت المنطقة بالعديد من اللحظات الزلزالية على مدار المائة عام الماضية. ومن بين تلك الأحداث دخول أللنبي إلى القدس (قبل ما يقرب من 105 سنوات)، واندلاع “أزمة السويس” التي هزت العالم، وإطاحة الخميني بالشاه؛ وخلال تلك اللحظات كان الشرق الأوسط مسرحاً لأحداث حددت السياسة العالمية. ولم تؤدي كل لحظة من هذه اللحظات – إلى جانب العديد غيرها – إلى تغيير مجرى التاريخ فحسب، بل ساهمت في رسم معالم الشرق الأوسط المعاصر.

ومع ذلك، لم تشهد المنطقة قط أسبوعاً واحداً مليئاً بهذا القدر من الأحداث التاريخية كالذي مرّ قبل 80 عاماً. على طلاب تاريخ الشرق الأوسط إلى جانب المعنيين بصنع سياسة الشرق الأوسط التمعن بالأثر التراكمي لثلاثة أحداث غالباً ما يتم نسيانها والتي حدثت جميعها في غضون أيام فقط من بعضها البعض – لحظات غيرت وجه المنطقة إلى الأبد.

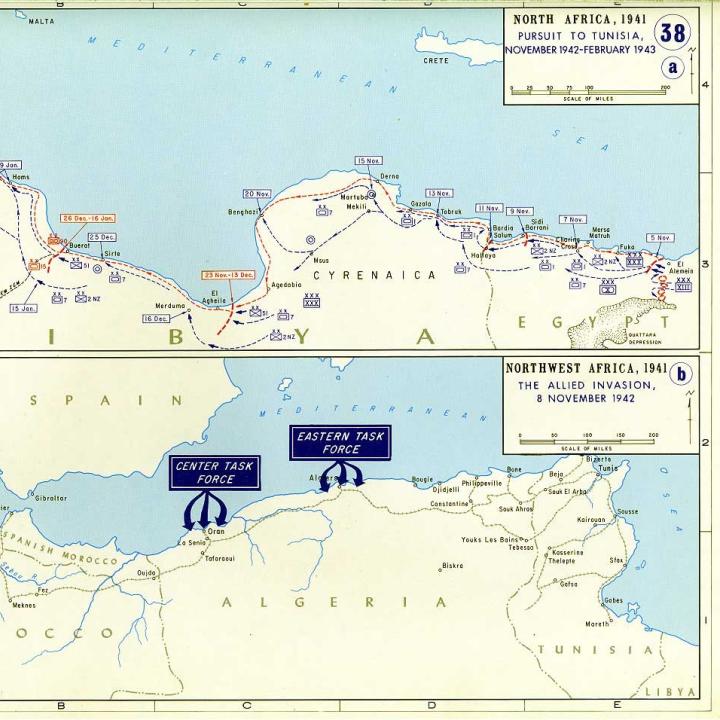

لقد بدأ الأسبوع المصيري فجر يوم الأحد 8 تشرين الثاني/نوفمبر مع إطلاق “عملية الشعلة” عبر إنزال بحري إنكليزي-أمريكي في الجزائر والمغرب، والذي كان آنذاك، أكبر غزو برمائي في تاريخ البشرية. وحيث كان ذلك الإنزال أول عملية قتالية كبرى تشنها الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية، فقد شكّلت “عملية الشعلة” افتتاح جبهة ثانية في وجه ألمانيا النازية ونقطة تحوّل حاسمة في الحرب.

لكن هل صحيح أن “عملية الشعلة” تركت بصمة دائمة في الشرق الأوسط؟ ينفي معظم المراقبين هذا الاحتمال. ففي النهاية، قدِمت القوات الأمريكية إلى المنطقة وغادرتها، عابرة شمال إفريقيا في طريقها إلى إيطاليا، من دون أن تنظر خلفها أبداً. ولكن هذا هو بالضبط بيت القصيد.

لقد شكّلت “عملية الشعلة” عِبرة استراتيجية لم يكن يفكر فيها سوى قلة من [الناس] عندما أعلنت الولايات المتحدة الحرب على ألمانيا الهتلرية في اليوم الذي أعقب الهجوم على “بيرل هاربور”. وكان مفاد هذه العبرة أن طريق النصر في أوروبا قد يمر عبر رمال الشرق الأوسط. وصحيح أن المنطقة لم تكن محط اهتمام الأمريكيين طيلة 120 عاماً بعد هجوم قوات المارينز على قراصنة البربر وتنفيذها عملية إنزال بحري ناجحة على “شواطئ طرابلس”، لكن “عملية الشعلة” كانت بداية حقبة جديدة كان خلالها الشرق الأوسط مسرحاً رئيسياً للمنافسة الاستراتيجية.

وهنا، تمثل الدرس من “عملية الشعلة” بأن أمريكا قد تتجاهل من الآن فصاعداً المنطقة المعرضة للخطر. وفي الواقع، قد تكون إدارة بايدن هي الثالثة على التوالي التي تبحث عن طرق لتقليص دور الولايات المتحدة في المنطقة، ولكن على غرار أسلافه، يجد الرئيس الأمريكي الحالي أنه حتى مع الحرب الساخنة الدائرة في أوروبا والصراع المتأجج في آسيا، لا يمكن لأمريكا الهروب من القبضة التي تتمتع بها المنطقة على المصالح والاهتمام الأمريكيين.

فوضى الحكم في الشرق الأوسط

وفي الوقت نفسه، طبق القادة الأمريكيين في زمن الحرب قبل ثمانين عاماً مبدأ آخر في الاستراتيجية التي انتهجتها الولايات المتحدة لاحقاً من خلال عدم رغبتهم في فعل الكثير بالسياسات المحلية الغامضة والنائية وغير المفهومة تماماً لهذه المنطقة. وأظهرت واشنطن حساسيتها بشكل خاص فيما يتعلق بالتورط في فوضى الحكم في الشرق الأوسط.

وعند التفكير بالماضي، لربما كان يمكن اعتماد مقاربة مختلفة. ففي النهاية، وقبل تلك الفترة بخمسة عشر شهراً، كان القادة الأمريكيون والبريطانيون قد أصدروا “ميثاق حلف الأطلسي”، معلنين أن أهداف حربهم المشتركة تتمثل في “احترام حق جميع الشعوب في اختيار شكل الحكومة التي تريد أن تعيش في ظلها [و] رؤية الحقوق السيادية وإعادة الحكم الذاتي لمن حُرموا قسراً من هذه الأهداف”. في غضون ساعات قليلة من الإنزال في الجزائر، عاصمة شمال إفريقيا تحت الحكم الفرنسي، كان بإمكان القادة الأمريكيين فرض هذه المبادئ في المنطقة الأولى التي استولوا عليها من قوات المحور.

لكن بدلاً من تطبيق مبدأ الحرية في الأراضي المحررة، أبرموا اتفاق مكّن المسؤولين المحليين التابعين لحكومة فيشي من الحفاظ على مقاليد السلطة مقابل توفير ممر آمن للقوات الأمريكية. وقد كان القادة الأمريكيون متلهفين لترك الأعمال الخاصة بالإدارة المحلية للمستعمرين من قوات فيشي الذين هزموهم للتو بدلاً من تأييد الحكم المستقل نسبياً [الحكم الذاتي] في الجزائر ومنح الحقوق لـ “أولئك الذين حُرموا منها قسراً”.

وساهمت تلك القرارات التي اتخذتها الولايات المتحدة في الجزائر خلال الساعات التي تلت “عملية الشعلة” في إرساء حجر الأساس لما أصبح عنصراً أساسياً في السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط. إنها الفكرة الذرائعية القائمة على أن المنطقة مجرد محطة لتحقيق أهداف السياسة الأمريكية الأخرى، مثل الدفاع عن النفط أو حماية الممرات البحرية الحساسة، ولكنها لا تستحق في جوهرها الكثير من الاستثمار السياسي. وفي نهاية المطاف، أصبح الشرق الأوسط أكثر منطقة في العالم تعتمد فيها أمريكا بشكل أكبر على الطغاة الأصدقاء لمساعدتها على تأمين مصالحها.

وطيلة عقود، خلال الحرب الباردة وحقبة “نهاية التاريخ” التي أعقبت ذلك، حقق هذا النظام النتائج المرجوة بشكل كافٍ، على الرغم من أن التعامل بصورة متحفظة للغاية مع الضغوط الكامنة في هذه العلاقات لم يكن سهلاً على الإطلاق. أما الآن، وفي وقت يدعو فيه قطبا السياسة المحلية في الولايات المتحدة – أي اليسار التقدمي و”أمريكا أولاً” اليميني – إلى تغيير طريقة تطبيق هذه السياسة، ستبدو اضطرابات الماضي تافهة أمام التوتر والقلق اللذين سينتجان على الأرجح عن الصدامات مع هؤلاء الشركاء التقليديين المستبدين. وفي هذا الصدد، قد تكون التوترات الحالية بين الولايات المتحدة والسعودية مجرد نذير لأحداث قادمة.

غزو تونس

وبالنسبة إلى الحدث الرئيسي الثاني الذي وقع خلال هذا الأسبوع المحوري قبل ثمانين عاماً، فقد كان يوم الاثنين 9 تشرين الثاني/نوفمبر عندما ردت ألمانيا على “عملية الشعلة” من خلال غزو تونس. ولا يذكر الكثيرون اليوم فترة الستة أشهر التي تلت العملية حين كان الصراع الأكثر احتداماً في الحرب الأوروبية لا يدور على أراضي أوروبا على الإطلاق بل في تونس، حيث نشر هتلر مئات الآلاف من القوات التي أُمرت بالصمود في رأس جسر في شمال إفريقيا بأي ثمن.

ولا يزال عدد أقل من [الناس] الذين يذكرون تونس باعتبارها الدولة العربية الوحيدة التي عانت من احتلال ألماني واسع النطاق خلال الحرب. وشمل ذلك إرسال وحدات قوات الأمن الخاصة، تحت قيادة والتر راوف المتوحش، الذي طبق تجربته مع شاحنات غاز الموت المتنقلة المستخدمة لقتل اليهود في أوروبا لتنفيذ عمليات اعتقال واحتجاز رهائن ومعسكرات اعتقال وترحيل وإعدام يهود في تونس. وعلى الرغم من واقع عدم سيطرة الألمان بتاتاً على أكثر من ثلث الأراضي التونسية، وتعرضهم لهجمات عسكرية متكررة من قبل قوات الحلفاء واستهدافهم من قبل قاذفات الحلفاء كل ليلة تقريباً، فقد أصر النازيون على بناء الأساس لما كان يمكن أن يكون، إذا احتفظوا بسيطرتهم على تونس، الاضطهاد الكامل والإعدام ليهودها – كان “الحل النهائي” جوهر مهمتهم هنا تماماً كما كان الحال في أوروبا.

لقد كان طرد الألمان من تونس مهمة شاقة. فالفترة التي استغرقتها القوات الأمريكية والبريطانية وقوات “فرنسا الحرة” لاسترجاع تونس، بعد مرور عام، كانت موازية تقريباً لتلك التي احتاجتها للانتقال من شواطئ نورماندي إلى “معركة الثغرة”. ولكن بعد بعض العثرات، نجح الحلفاء في هزيمة الألمان في نهاية المطاف في نيسان/أبريل – أيار/مايو 1943، وأخذوا معهم حوالي ربع مليون سجين وقاموا بغزو صقلية ومن ثم البر الرئيسي لإيطاليا في أيلول/سبتمبر التالي.

ولم يتبق سوى القليل من التذكيرات المادية بالاحتلال الألماني. لكن نصف عام من السيطرة الألمانية ترك ندبة عميقة في نفسية العديد من اليهود التونسيين، الذين ظهروا في السنوات الأخيرة فقط ليرووا قصصهم ويطالبون بفصلهم الصحيح في تاريخ “المحرقة”. أما بالنسبة للمجتمع التونسي الأوسع نطاقاً، فقد انتهى الاحتلال الألماني بعودة الحماية الفرنسية وأثبت أنه انعطاف قصير نحو طريق الاستقلال النهائي في عام 1956.

ولكن هنا أيضاً، هناك المزيد لهذه القصة، حيث كانت علامة على وصول الفاشية إلى الأراضي العربية. وفي الواقع، كان التأثير الأكثر ديمومة للوجود النازي في تونس هو إعطاء العرب نظرة فاحصة على نموذج حكومة قوية بالكامل مشبعة بأيديولوجية التفوق. وإلى جانب وصول مفتي القدس الحاج أمين الحسيني إلى برلين عام 1941 ووصول الانقلابي رشيد عالي إلى الحكم في العراق، وكلاهما أُرغم على الفرار من بغداد، لعبت تجربة تونس دوراً في بناء حركتين تنافستا على السلطة في الشرق الأوسط لعقود لاحقة، هما القومية العربية المتطرفة لكل من جمال عبد الناصر وصدام حسين، والتطرف الإسلامي لأسامة بن لادن وأبو بكر البغدادي. وما إذا كانت هاتان الحركتان قد تم طردهما من النظام السياسي العربي – أم تمران فقط بفترة من إعادة التقييم، والانكماش، والولادة من جديد – هي إحدى أعمق حالات عدم اليقين في المنطقة.

وقف انتشار النازية وحماية “حلم دولة إسرائيل”

إن واقع عدم انتشار النازية نفسها في جميع أنحاء بلاد الشام كانت بفضل الحدث الثالث لهذا الأسبوع التاريخي وهو، نجاح بريطانيا في “معركة العلمين” الثانية، التي انتهت يوم الأربعاء 11 تشرين الثاني/نوفمبر. وكان ذلك الانتصار الأسطوري في ساحة المعركة للجنرال البريطاني برنارد مونتغمري على “ثعلب الصحراء”، المشير الألماني إروين روميل – تلك المعركة التي أَطلق عليها تشرشل الشهير، بعد معاناته خلال ثلاث سنوات كارثية من الانتصارات الألمانية، “نهاية البداية”.

وكما تُظهر دراسة بحثية أجريت مؤخراً، كان لدى الألمان مخططات بشأن مصر ودول بلاد الشام تجاوزت الأهداف الاستراتيجية البحتة للسيطرة على قناة السويس وشرق البحر الأبيض المتوسط وحقول النفط في شبه الجزيرة العربية. وفي الواقع، هناك أدلة مقنعة على أن النازيين خططوا لمتابعة اقتحام روميل المتوقع للقاهرة ثم إلى القدس بإبادة الجاليات اليهودية في مصر وفلسطين وما أبعد منهما. فلو لم تتم هزيمة فرق “البانزر” في الصحراء الغربية، لكان على الأرجح قد لقي أكثر من 600 ألف يهودي إضافي مصرعهم في محرقة الهولوكوست.

وكان من شأن ذلك أن يجهض أي أمل في الحلم الصهيوني بـ “وطن قومي يهودي” في الوطن التاريخي للشعب اليهودي. وأدت الإبادة الوشيكة ليهود أوروبا إلى تغذية الرغبة في السيادة اليهودية. إلّا أن إبادة يهود دول بلاد الشام كانت ستقضي على هذا الحلم. ولم تكن إسرائيل لتقوم كدولة.

ولفهم الكيفية التي أصبح فيها الشرق الأوسط كما نراه اليوم، بدءً من “عملية الشعلة”، مروراً بتونس، ووصولاً إلى “معركة العلمين”، ولكي نقدّر أصل السياسة الأمريكية وتطورها في منطقة ظهرت في أفق وعينا القومي بشكل كبير في العقود الأخيرة، لنتوقف قليلاً لنتذكر أحداث الأسبوع الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر 1942.

تعريف بروبرت ساتلوف

يذكر أنّ روبرت ساتلوف هو المدير التنفيذي لمعهد واشنطن ومؤلف كتاب “بين الصالحين: قصص ضائعة من الطريق الطويل للمحرقة إلى الأراضي العربية”.

وبحسب تعريف معهد واشطن فإنّ “روبرت ساتلوف هو المدير التنفيذي لمعهد واشنطن منذ عام 1993. ونظراً لكونه خبيراً في السياسات العربية والإسلامية بالإضافة إلى سياسة الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط، فقد كان للدكتور ساتلوف العديد من الكتابات والخطابات حول عملية السلام العربي الإسرائيلي، والتحدي الذي يمثله الإسلاميون تجاه النمو الديمقراطي في المنطقة، والحاجة إلى دبلوماسية عامة تتميز بالجرأة والابتكار بالنسبة للعرب والمسلمين”.

(البوصلة)